Il linguaggio dei social network è qualcosa di profondo nella comunicazione tra le persone. Ecco perché quel fenomeno sempre più diffuso che è l’hate speech, ovvero i discorsi carichi di odio, preoccupa sia gli esperti che gli utenti. «Le parole sono importanti» gridava l’attore Nanni Moretti nel film Palombella rossa, quando il tempo dei social era lontano da venire. L’avvento di Facebook e Twitter ha trasformato il linguaggio condiviso in uno strumento di cui colpisce sempre di più l’impoverimento, lo scadere nell’insulto, anziché l’arricchimento della discussione.

Clicca per vedere su Spotify come nasce una valanga di fango a partire da un post sui social che scatena l’odio di altri utenti.

Ogni tre giorni, nell’ultimo mese, l’Ansa ha pubblicato un fatto di cronaca, spesso di sport o politica, legato al linguaggio violento, con discorsi a sfondo sessuale, razzista o diffamatorio. L’hate speech non è un fenomeno moderno confinato ai social. Il bersaglio preferito sono le donne. A seguire omosessuali, ebrei, musulmani e migranti. È quanto emerge dall’indagine condotta su Twitter dall’Osservatorio italiano sui diritti Vox nel 2016. «Nonostante la legislazione contro l’hate speech e le norme di autoregolamentazione delle piattaforme social, si assiste alla proliferazione di linguaggi profondamente intolleranti a contorno di una vicenda drammatica» spiega il dossier Notizie oltre i muri, pubblicato nel 2016 dall’Associazione Carta di Roma.

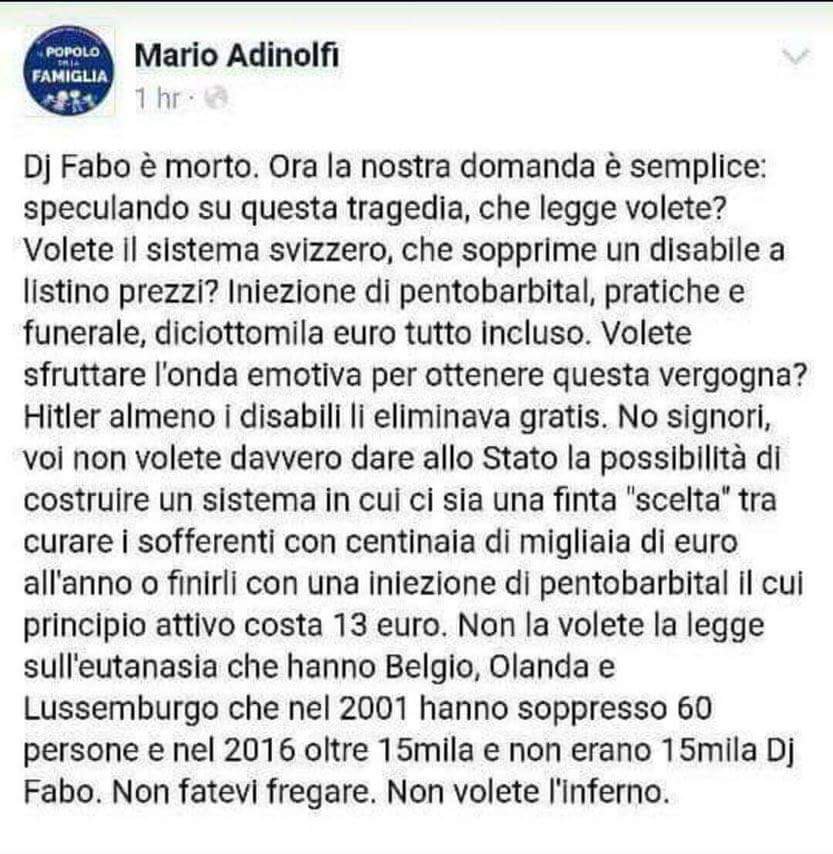

L’hate speech non è altro che un’espressione di odio o superiorità, che incoraggia la discriminazione o la violenza nei confronti della persona per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La definizione risale al 1993 ed è data dalla legge Mancino contro la discriminazione. Ma secondo il linguista Tullio De Mauro i confini possono essere ampliati. Non ci sono solo insulti volgari come la parola cretino, o gli stereotipi come negro. Molti discorsi sono espressi con parole innocue utilizzate con la volontà di ferire: lucciola, ladro, terrone, pescivendolo. Nonostante tutto il più diffuso e popolare insulto diretto resta sempre la parola coglione. Nel 2016 la raccomandazione europea Ecri 15 ha aggiornato la casistica degli hate speech: denigrazione, diffamazione, soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione, minacce a causa di razza, età, handicap, lingua, religione o convinzioni, sesso, identità di genere o orientamento sessuale.

E’ importante che la prima risposta al bullismo arrivi quasi sempre dagli stessi utenti dei social network. I gestori delle piattaforme come Facebook e Twitter attuano politiche per cercare di contrastare, attraverso algoritmi e persone che vagliano le segnalazioni, l’incitamento all’odio e i contenuti violenti. Benchè Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube abbiano sottoscritto di recente il Codice di condotta europeo contro l’hate speech, secondo la Commissione europea il loro sforzo è insufficiente: solo il 28 per cento dei contenuti segnalati viene rimosso e si interviene su solo il 9 per cento dei commenti irregolari.

La ricerca condotta da Generazioni Connesse segnala che il 40 per cento degli adolescenti passa oltre cinque ore al giorno sui social network, con «forti rischi» in relazione all’aumento dell’odio e dell’indifferenza a causa della confusione sempre maggiore tra piano reale e virtuale. I dati pubblicati da Ipsos per Save the Children nel 2015 confermano che negli ultimi anni, fra i ragazzi, è diminuita la percezione dei pericoli, sia online che offline. C’è un’estrema facilità con la quale i giovani italiani entrano in contatto con la violenza sul web, perciò si lavora per aumentare l’efficacia della scuola.

Per contrastare l’incitamento all’odio il governo italiano ha puntato molto sulla linea educativa. L’obiettivo è stato di sviluppare gli «anticorpi della rete» iniziando dal comportamento dei giovani off-line, piuttosto che contrastare l’odio on-line. Su questo tema c’è un primato tutto italiano. In risposta alle sollecitazioni della Commissione europea, nel 2016 la presidente della Camera Laura Boldrini ha istituito la Commissione Jo Cox sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio. E’ stato la prima in Europa.

«Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza». E’ quanto recita l’articolo 13, che parla di sicurezza in rete, della Dichiarazione dei diritti di Internet. Il cammino verso l’autoresponsabilizzazione sui social network è già avviato, così come il pressing affinché questo avvenga innanzitutto nella vita reale. Un’ulteriore svolta potrebbe arrivare dal decreto legge sul Cyberbullismo, ora al vaglio delle Commissioni Giustizia e Affari sociali alla Camera dei deputati. La differenza, in fin dei conti, è la stessa che c’è tra cyberbullismo e bullismo.