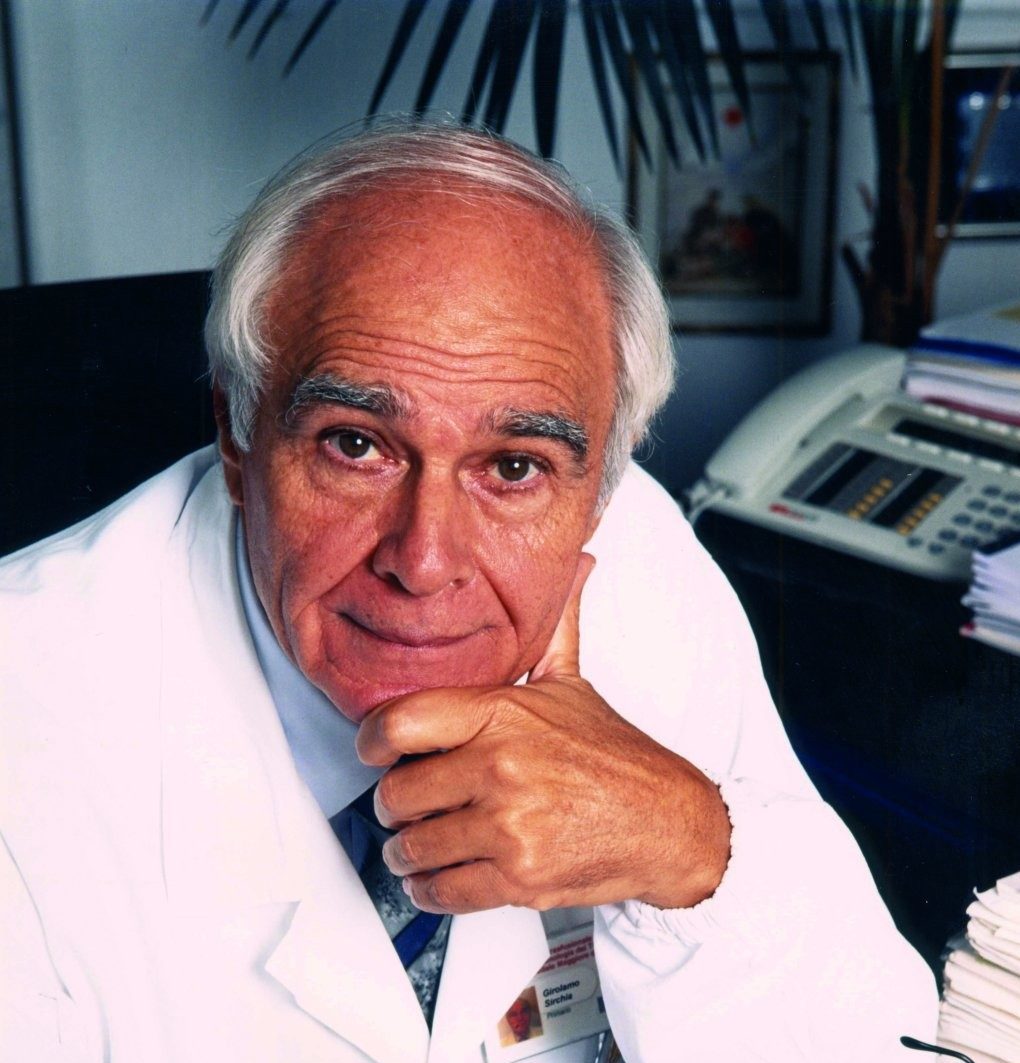

Girolamo Sirchia è stato ministro tecnico della Salute dal 2001 al 2005. E la legge contro il fumo nei locali chiusi, entrata in vigore nel gennaio del 2005, prende proprio il suo nome. Come si augurava, dopo 15 anni, i tabagisti in Italia sono diminuiti di un milione, ma l’allerta sul consumo di sigarette fra i giovani resta alta. Abbiamo parlato con lui per fare il punto dei risultati ottenuti nel frattempo dal suo provvedimento e per ricostruire l’iter della legge che ha segnato una svolta nella lotta al fumo in Italia.

Che situazione c’era prima della legge Sirchia?

«Prima del 2003, cioè quando la legge è stata promulgata, lo Stato era più rivolto alla cura dei danni da fumo che alla prevenzione. Ecco: noi abbiamo rovesciato questa prospettiva. Anche perché c’erano dati davvero allarmanti: quasi la metà della popolazione italiana consumava sigarette, perché era sempre stata bombardata da modelli positivi. E il nostro obiettivo era dissuadere le persone dal fumo».

Quali difficoltà avete incontrato?

«Non è stato semplice: i cosiddetti ‘Big Tabacco’, i colossi della produzione del tabacco, esercitano da sempre pressione sui governi. In ballo ci sono tantissimi soldi, interessi diversi – compresi quelli agricoli –. Ma basti anche solo pensare ai modelli positivi che queste aziende hanno diffuso fra le persone: dai film ai manifesti pubblicitari, la sigaretta è sempre stata un segno di libertà. Ma è ‘ingannevole’, e noi volevamo combattere questa cultura.

Una volta all’opera, ci siamo chiesti: per quale motivo i non-fumatori devono respirare il fumo delle sigarette degli altri? Per questo, siamo partiti col proibirlo nei locali chiusi, pubblici o privati che siano: per tutelare un diritto che altrimenti veniva leso. Poi però c’era anche un secondo obiettivo: prevenire l’iniziazione dei giovani al fumo».

La norma in questione però di fatto non è entrata in vigore.

«No, anche perché i colossi del tabacco coi giovani hanno un mercato assicurato, e per difenderlo compiono attività più o meno lecite – finanziamenti, accordi con la scienza. Negli Stati Uniti sono stati persino condannati dalla Corte. Ma la questione è che, oltre a essere rimasta a metà, la mia legge tutt’ora è anche disattesa. Non ci sono, per esempio, dei controlli sufficienti per vedere che non si fumi laddove è proibito: i NAS che se ne occupano sono troppo pochi rispetto alle necessità. È chiaro che quest’assenza fa comodo a qualcuno».

Come giudica, invece, le campagne di sensibilizzazione?

«Sono diventate una barzelletta: ormai la gente vede le immagini dei danni da fumo messe sui pacchetti e ride».

E le sigarette elettroniche?

«Il dubbio è che, anche in base alle prove raccolte, possano avvicinare i giovani al fumo, e da lì poi farli passare alle sigarette tradizionali».

Quindi lei come agirebbe?

«Intensificherei i controlli per far rispettare la nostra legge: per esempio nei gazebo dei ristoranti, negli ospedali, nelle spiagge. Sono tutti posti in cui è proibito fumare, ma questo a nessuno interessa. Poi aumenterei la tassazione sulle sigarette, per scoraggiare i consumatori e al tempo stesso raccogliere fondi. E questi soldi, poi, li userei per convertire le piantagioni di tabacco in altri tipi di coltivazioni. Ma mi rendo conto, e lo dicevamo, che ci sono tanti interessi dietro. E che quindi non sarebbe affatto facile».